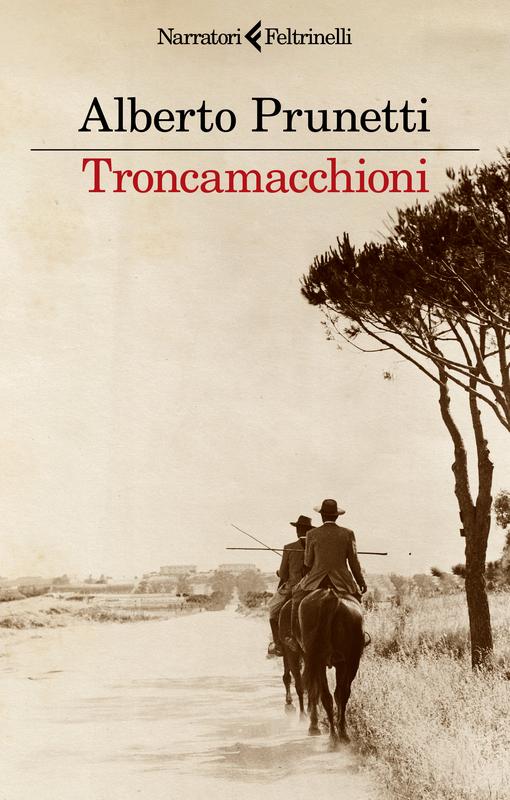

Alberto Prunetti occupa uno spazio tutto particolare nell’ambito della letteratura italiana contemporanea. Autore di romanzi come Amianto. Una storia operaia, 108 metri. The new working class hero, Nel girone dei bestemmiatori. Una commedia operaia e ora di Troncamacchioni, si può ben dire che abbia sfidato l’industria editoriale riuscendo a far emergere una corrente italiana di letteratura Working Class, un tipo di narrazione di cui fino a qualche anno fa da noi non si parlava affatto.

Si deve a lui, scrittore e traduttore, se oggi c’è una collana di narrativa Working Class che Prunetti dirige per la casa editrice Alegre, se a questo tipo di narrazioni si dà visibilità al Salone del libro di Torino, se si sta preparando la terza edizione del fortunatissimo Festival di letteratura Working Class, che nei due scorsi appuntamenti ha visto migliaia di persone affollarsi dentro e intorno a una fabbrica in lotta, la GKN di Campi Bisenzio.

Fino a pochi anni fa in Italia si parlava di letteratura industriale o di narrativa del lavoro, ma “Questa letteratura era in gran parte fatta da autori di classe media, compagni e intellettuali, che però raccontavano da fuori la classe e la vedevano soprattutto nei suoi momenti di alienazione e di oggettività: il lavoro, la catena di montaggio, la noia delle vite operaie”, dice Prunetti in un’intervista del 2022.

Cosa diversa dalla letteratura Working Class nella quale lavoratori e lavoratrici prendono parola, non si fanno raccontare da altri, ed esprimono in un linguaggio spesso colloquiale la loro condizione, ma soprattutto il bisogno e la voglia di riscatto. Una scrittura che si fa atto politico, volontà di riscossa e creazione di un immaginario in cui la Working Class si può riconoscere come parte attiva di una società da cambiare.

Lo spiega bene Prunetti in Non è un pranzo di gala. Indagine sulla letteratura Working Class: “Uno spettro si aggira nel mondo dell’editoria tra le due sponde dell’Atlantico, turbando i sogni di chi aveva proclamato che la classe operaia non esiste più, che neanche la società esiste e che a tutta questa merda non c’è alternativa. Questo spettro, evocato di tanto in tanto, continua a battere colpi e la sua presenza inizia a manifestarsi nel campo letterario, nell’industria editoriale, nella critica dello stato dell’arte. […] Quello spettro è il rimosso letterario di vite fin troppo concrete e per nulla romanzesche, vite di persone che l’industria editoriale considera troppo ignoranti per leggere, che spesso non leggono perché non si vedono rappresentate nelle storie che si pubblicano. Quello spettro è il rimosso della deprivazione culturale imposta alla classe lavoratrice, è la risposta della classe lavoratrice al classismo strutturale del mondo delle lettere, della cultura, dell’editoria, dell’accademia, dell’arte. […] Uno spettro che ha tanti nomi e nessuno: io lo chiamerò letteratura working class.”

Lo spiega bene Prunetti in Non è un pranzo di gala. Indagine sulla letteratura Working Class: “Uno spettro si aggira nel mondo dell’editoria tra le due sponde dell’Atlantico, turbando i sogni di chi aveva proclamato che la classe operaia non esiste più, che neanche la società esiste e che a tutta questa merda non c’è alternativa. Questo spettro, evocato di tanto in tanto, continua a battere colpi e la sua presenza inizia a manifestarsi nel campo letterario, nell’industria editoriale, nella critica dello stato dell’arte. […] Quello spettro è il rimosso letterario di vite fin troppo concrete e per nulla romanzesche, vite di persone che l’industria editoriale considera troppo ignoranti per leggere, che spesso non leggono perché non si vedono rappresentate nelle storie che si pubblicano. Quello spettro è il rimosso della deprivazione culturale imposta alla classe lavoratrice, è la risposta della classe lavoratrice al classismo strutturale del mondo delle lettere, della cultura, dell’editoria, dell’accademia, dell’arte. […] Uno spettro che ha tanti nomi e nessuno: io lo chiamerò letteratura working class.”

Fiero delle sue origini operaie, Prunetti oggi scrittore e traduttore ma in passato migrante e lavoratore precario in Inghilterra, nel suo ultimo romanzo ci spiazza tornando indietro nel tempo e presentandoci uno spaccato di storia locale agli inizi del Novecento. Non si parla, come in altre sue narrazioni, di lavoratori strutturati nelle fabbriche o di precari sottopagati, ma di minatori, carbonai e braccianti delle colline metallifere nella zona tra Massa Marittima, Prata e Tatti. Uomini e donne dell’Alta Maremma “ribelle, sovversiva e indomita” agli albori del fascismo: per lo più anarchici e comunisti che si sottraggono alla chiamata alle armi della prima guerra mondiale e diventano disertori, costretti a nascondersi nelle macchie impenetrabili di quella terra. Obbligati a vivere in clandestinità, e a farsi avanti “a troncamacchioni”, “tra i lecceti gli scopeti i castagneti e i forteti, col cuore in gola e le labbra spaccate”: sempre in fuga dalle autorità e dai picchiatori fascisti. Li tratteggia bene Prunetti all’inizio del romanzo: “Qui troverete l’epica stracciona dei diseredati che non possono permettersi il lusso delle emozioni interiori, la storia degli ultimi che hanno fatto la storia. I protagonisti di queste pagine, se splendono, è per il quarzo dei loro denti di granito. Se la loro pelle cambia colore, è perché una ferita sanguina come un filone d’ematite. E quando sono vicini fanno scintille, come la pirite quando incontra il nitrato di potassio.” (p 68).

Dietro la stesura di Troncamacchioni sta una puntuale e appassionata ricerca d’archivio, come testimoniano, oltre alla ricostruzione dettagliata delle microstorie dei personaggi, gli inserti di documenti autentici che punteggiano la narrazione: brani di verbali dei carabinieri, atti del Tribunale di Grosseto, sentenze, denunce, memorie di deportati in caserma, dichiarazioni rilasciate dagli arrestati, e alcune fotografie ufficiali dei personaggi che via via incontriamo.

La sua è una scrittura dove i registri dell’alto e del basso si incrociano, il tragico e il comico si alternano, e la voce del narratore si consente anche azzardate incursioni in un registro poetico che risuona come la riscrittura dell’epica classica: “Canterò allora l’arme e gli eroi, il sangue e il respiro grosso, la rabbia e l’ira funesta dei villici crognoli di Maremma” e ancora “Canterò l’ira rovinosa del furioso facchino di Potassa che infiniti lutti addusse ai ricchi possidenti di Maremma, ma poco posso dire delle gesta delle donne ribelli di elle Colline Metallifere, costrette all’oblio dai tribunali penali e dagli usi dell’epoca a rimanere celate finanche nelle carte di polizia.”

Alla sua voce, sempre partecipe degli eventi, fa da controcanto quella ufficiale di un altro narratore, Domenico Mauri, carabiniere poco incline all’azione ma costretto a forza a buttarsi nella mischia dalle azioni dei sovversivi, “passionista di verbali e resoconti”, tendenzioso e quindi poco attendibile per quanto riguarda i fatti, ma attendibilissimo per quanto riguarda la mentalità dominante in quegli anni ‘20 del Novecento, visto che possiamo leggere direttamente le dichiarazioni e i verbali da lui firmati.

E così abbiamo la doppia e contraddittoria versione delle azioni e della vita di figure come Domenico Marchettini, detto il Ricciolo, “facchino propenso alla rissa e al turpiloquio”, di Giuseppe Maggiori, taciturno minatore analfabeta, di Robusto Biancani, ciabattino comunista, di Albano Innocenti, “fermentatore di disordini”. O come il Pretaccio, che sprona all’esproprio dei ricchi il suo piccolo esercito armato di individui straccioni affamati: “Mangiate radici? Capponi dovete mangiare! Andate nelle case dei signori e prendeteli!” e molti altri ancora di quei ribelli, amanti della giustizia e della libertà, che sfidano il potere in tutte le sue forme e spesso finiscono male. Un’umanità di oppressi che a stento sa leggere, quando non è del tutto analfabeta, ma che sa declamare a memoria interi canti della Divina Commedia; che non comparirebbe nella Storia ufficiale, quella con la S maiuscola, ma ne è parte attiva nella ribellione al fascismo e alle connivenze dei grandi proprietari terrieri. Prunetti li resuscita dai polverosi faldoni degli archivi di Massa Marittima e delle piccole frazioni dei dintorni e li fa vivere nelle avventurose gesta che costituiscono la trama del suo romanzo.

Prunetti, una delle voci più originali della narrativa italiana, ci presenta, anzi è lui stesso, un narratore partigiano, in una voluta sovrapposizione di ruoli che la narratologia tiene ben distinti. Un narratore che rivendica esplicitamente da che parte sta, e che, pur immergendoci con estrema efficacia in un localismo maremmano del tutto circoscritto nei luoghi, nei caratteri, nella parlata, ci apre in realtà orizzonti di respiro internazionale.

Perché il filo che tesse la trama di Troncamacchioni è la lotta di classe contro le ingiustizie, la ribellione alla sopraffazione del più forte, valori validi in quella Maremma ormai lontana, come ovunque oggi ci sia ingiustizia e sfruttamento.

Alberto Prunetti, Trocamacchioni, Feltrinelli, Milano 2024, pp 160, euro 15.