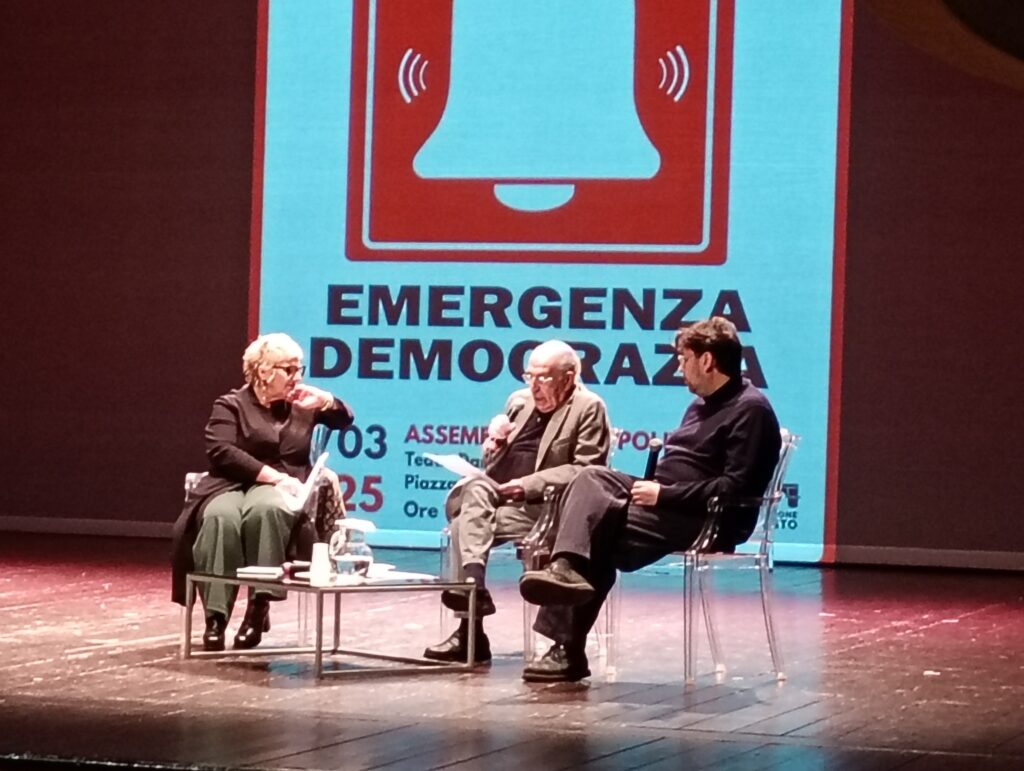

Questo è il testo dell’intervento all’iniziativa Emergenza Democrazia che si è tenuta al Teatro Carlo Monni, Campi Bisenzio il 21 marzo 2021.

Da molte settimane ormai sentiamo alla TV e leggiamo sui giornali parole come: separazione delle carriere, Alta corte di giustizia, doppio Consiglio Superiore della magistratura, premierato, autonomia differenziata, decreto sicurezza e altre che vengono comunemente ripetute senza per questo perdere la loro incomprensibilità per le persone comuni.

In realtà si sta consumando un inganno nei confronti dell’opinione pubblica: dietro queste fumose formule si nascondono alcuni elementi fondamentali della nostra vita civile e sociale. ‘Separazione delle carriere’ è il titolo ingannevole che nasconde la riscrittura del delicato rapporto tra giustizia e politica o, per essere più precisi, tra il Governo, il Parlamento e la Magistratura.

E’ chiaro che con un’accorta campagna di disinformazione si sta cercando di convincere i cittadini che le riforme in discussione li riguardano fino a un certo punto: dopotutto si tratta della riforma della giustizia che non funziona da molti decenni. In particolare si sta cercando di porre limiti allo strapotere dei magistrati alcuni dei quali, le famigerate toghe rosse, fanno politica per attaccare il governo e impedirgli di realizzare i programmi per i quali la maggioranza dei cittadini l’ha votato. Non ci facciamo illusioni: la riforma che viene realizzata a marce forzate riguarda da vicino tutti voi, riguarda tutti noi e assegnerà un brutto colpo ai diritti e alla vita dei cittadini.

E’ chiaro che con un’accorta campagna di disinformazione si sta cercando di convincere i cittadini che le riforme in discussione li riguardano fino a un certo punto: dopotutto si tratta della riforma della giustizia che non funziona da molti decenni. In particolare si sta cercando di porre limiti allo strapotere dei magistrati alcuni dei quali, le famigerate toghe rosse, fanno politica per attaccare il governo e impedirgli di realizzare i programmi per i quali la maggioranza dei cittadini l’ha votato. Non ci facciamo illusioni: la riforma che viene realizzata a marce forzate riguarda da vicino tutti voi, riguarda tutti noi e assegnerà un brutto colpo ai diritti e alla vita dei cittadini.

Basta la lettura di qualche articolo del disegno di legge in discussione al Senato per convincersi che questa riforma non riguarda i magistrati come corporazione: non tocca i loro stipendi, non limita le ferie, non incide sul trattamento assicurativo, non tocca le pensioni. Non c’è nulla insomma che li riguardi come categoria. E allora, direte voi, perché hanno scioperato? Perché hanno capito (non tutti: circa 1500 giudici non hanno scioperato) che fare i magistrati sotto il controllo del governo svilisce il lavoro della Magistratura, riduce i giudici al rango di funzionari burocrati dello Stato, e limita il loro potere di garantire i diritti inviolabili delle persone.

Proverò a spiegare nella maniera più semplice quali pericoli si nascondano dietro l’approvazione di questa riforma.

Si è detto che sta per iniziare una nuova “era della politica”, un nuovo tempo delle istituzioni, un nuovo modo di concepire la democrazia”, che ha bisogno di una nuova “gerarchia dei poteri”, retta dai rapporti di forza e non dalla logica del diritto. Questo non è un problema che riguarda solo l’Italia e il suo governo, è un mutamento che attraversa l’intero Occidente e che, proprio per questo, non va affatto sottovalutato, va capito e preso sul serio.

E infatti si sarà notato come la giustificazione più frequente della nostra Presidente del Consiglio per i ritardi che caratterizzano l’azione del suo governo è che i giudici con le loro sentenze frappongono continui ostacoli. “I giudici se vogliono far politica si presentino alle elezioni. Noi siamo stati votati per attuare questo programma e i giudici politicizzati ce lo impediscono”.

Questa giustificazione spiega perché una questione come quella della separazione tra giudici e PM, che di per sé sarebbe secondaria, venga trasformata dal governo in una crociata. Perché rappresenta il pretesto per rivendicare l’immunità del potere dalla legge, la libertà del potere dai vincoli che ne ostacolano l’azione e, perciò, coinvolge non solo il pubblico ministero, ma prim’ancora il giudice. Le sentenze dei giudici sono il simbolo della sottoposizione del potere alla legge e ai limiti che la legge ha istituito.

Questo passaggio stravolge la stessa democrazia per come l’abbiamo vissuta da ottant’anni a questa parte, coinvolge le regole della nostra convivenza e lo sviluppo individuale e collettivo delle nostre società, come le abbiamo fin qui conosciute.

L’organizzazione della Magistratura non è la cosa più importante della nostra Costituzione, come di per sé non lo è neanche l’amministrazione della giustizia. Ma entrambe sono il terreno sul quale si sta progettando un cambiamento del modello che il mondo occidentale si era dato dalla fine della seconda guerra mondiale.

Ad essere in gioco non è dunque solo il processo penale, come pensano gli avvocati, che continuano a dormire tra le volute di fumo della carriera unica tra giudici e PM. In gioco ci sono i diritti di tutti e soprattutto i diritti dei più deboli, di quelli che non hanno altra forza se non quella che gli dà il diritto.

Sta succedendo che il potere rivendica di essere liberato dai vincoli della legge e del controllo dei giudici. Abbiamo al governo un potere che richiama il fascismo, che non è solo quello della cosiddetta classe politica, è un potere integrato, diffuso, nel quale pubblico e privato si sommano e si tengono reciprocamente. E’ il potere che nasce dall’alleanza di politica, di economia e di finanza, che domina la società intera.

Questo aspetto in realtà riguarda tutti i diritti che ciascuno di noi esercita come individuo, perché si confrontano continuamente con il potere, sia con il potere pubblico che con il potere privato. Tutti i diritti, privati e pubblici, individuali e collettivi, rischiano, perciò, di essere coinvolti in questo processo che mira alla prepotenza del potere, della sua “supremazia fisica”, sia che il potere abbia le forme di un ministro o del sindaco, del capo-ufficio o del poliziotto. Questa è la posta in gioco che riguarda tutti, ma di cui quasi nessuno parla e che ci lascia per lo più indifferenti.

Ma vorrei brevemente tornare alla riforma del titolo IV della Costituzione che riguarda la Magistratura. Questa riforma, ha detto la Meloni, è blindata, non è in discussione. Arriveremo fino in fondo senza modifiche.

Lasciatemi dire che non è così che si può cambiare la Costituzione. Per cambiarla occorre quello che Piero Calamandrei chiamava lo ‘spirito costituente’, cioè la massima apertura alle minoranze, o meglio una riscrittura insieme alle minoranze, perché le Costituzioni non possono essere cambiate solo dalle maggioranze: appartengono a tutti e, anzi, nel costituzionalismo moderno sono nate a garanzie delle minoranze. Questo senso profondo del diritto come contrasto alla legge del più forte, manca al ceto politico che ci governa: la capacità di prendere sul serio la Costituzione, i principi costituzionali, che sono tutti – l’uguaglianza, i diritti della persona, la pace – leggi dei più deboli, in alternativa alle leggi dei più forti che, di nuovo, stanno prevalendo. Questa ignoranza determina il declino della democrazia, non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale dove si preannuncia una stagione di demolizione dello Stato di diritto. È una crisi profonda, che si manifesta nelle forme di una concezione elementare e semplificata della democrazia: cioè l’idea che la democrazia consista unicamente nella legittimazione elettorale di tutti i poteri pubblici. Ma così le democrazie costituzionali si trasformano in autocrazie, insofferenti di limiti e vincoli costituzionali: cioè dei diritti fondamentali e della separazione dei poteri. Sono gli stessi effetti che si ottengono con l’autonomia differenziata voluta dalla Lega e fatta a pezzi dalla Corte Costituzionale e sono gli stessi effetti che sono contenuti in questa riforma della giustizia. L’esito ultimo di queste riforme è quello che in Italia la nostra Presidente del Consiglio vorrebbe perfezionare con il premierato elettivo, che certamente, è la forma di governo più funzionale alla liberazione dei poteri da ogni vincolo democratico.

Così viene travolta la democrazia costituzionale: in primo luogo viene travolta la dimensione politica della democrazia, cioè della rappresentatività popolare degli organi di governo; in secondo luogo viene meno la dimensione garantista della democrazia, costituita dai limiti imposti al potere legislativo e a quello esecutivo dalla affermazione costituzionale dei diritti fondamentali di libertà e dei diritti sociali, e dalla separazione dei poteri tra istituzioni di governo e istituzioni di garanzia.

Ma le riforme di questo governo hanno colpito anche i diritti di libertà, attraverso la repressione penale del dissenso politico, previsto nel disegno di legge in tema di sicurezza. In tutte queste norme sono duramente punite – sia con la previsione di nuovi reati, oppure di pesanti aggravamenti di pena per reati già esistenti, o ancora con l’ampliamento delle misure di prevenzione – tutte le espressioni del dissenso provenienti da manifestazioni di piazza di gruppi pacifisti, o ecologisti o in difesa dei migranti e dei diritti umani: sit in, blocchi stradali, danneggiamenti, resistenza di qualunque tipo a pubblici ufficiali. Sono norme che non limitano soltanto il diritto di riunione, ma anche la libertà di manifestazione del pensiero: giacché la riunione è il solo mezzo di cui dispongono i comuni cittadini, i quali non pubblicano libri, non parlano in televisione, ma possono esprimere il loro pensiero solo con le manifestazioni collettive di protesta.

L’altro aspetto del disprezzo per la democrazia è l’aperta violazione della separazione dei poteri, che è un principio elementare dello Stato di diritto. La Meloni, di fronte alla mancata convalida da parte del Tribunale di Roma del trasferimento in Albania di 16 migranti, si è detta stupita per il fatto che la magistratura italiana non collabori con il Governo. Ha detto testualmente: “non ha aiutato il Governo, che opera nell’interesse del Paese”. E’ incredibile che non si renda conto che se un giudice si facesse guidare dall’idea di favorire l’azione del Governo tradirebbe il suo mandato costituzionale che è quello di applicare la legge nei confronti di tutti, anche del Governo.

Il fatto è che manca la cultura rigorosa della separazione dei poteri. Non si è capito che la fonte di legittimazione dei giudici è non solo diversa, ma opposta a quella delle funzioni politiche del Governo, dalle quali deve essere indipendente. Quando si dice la famosa frase “ci sarà pure un giudice a Berlino”, si vuole sottolineare questo carattere di controllo della maggioranza che deve avere la giurisdizione: con questa riforma invece si vuole evitare che i giudici indipendenti, possano vigilare sul rispetto della legge da parte di ogni potere, in nome dei diritti e della Costituzione.

Non mi tratterrò sugli aspetti tecnici della riforma costituzionale, che pure contengono aspetti risibili. Prendete la scelta del sorteggio per designare i membri togati nei due Consigli superiori della Magistratura, uno per i PM, uno per i giudici. Impedire ai magistrati di eleggerli é offensivo per la magistratura. Sarebbe ovvio che i giudici potessero scegliere chi meglio rappresenta le idee e le diverse visioni della giustizia e della politica giudiziaria maturate nel dibattito tra le correnti. E invece no. ‘Intendiamo eliminare le correnti’ della magistratura ha detto il ministro Nordio,

come se fosse facile. Nordio non sa che le correnti sono l’espressione delle diverse sensibilità culturali che stanno dentro la magistratura e che rappresentano una ricchezza per tutti. Perciò è offensivo ricorrere al sorteggio anziché alla scelta dei più adatti. Ma, ha replicato Nordio, tutti i magistrati sono adatti: se uno sa fare il giudice, sa fare anche il consigliere del CSM. Naturalmente non è vero. Sarebbe come dire che ogni laureato in giurisprudenza può fare il Ministro della Giustizia. Il Ministro Nordio è la prova vivente del fatto che non è vero. Provate a pensare come sarebbe accolta la proposta di sorteggiare i membri del Parlamento o del Governo. Eppure sarebbe l’unico caso nel quale il sorteggio può produrre risultati migliori della scelta affidata agli elettori. Perchè se si estrae a sorte Donzelli, non è che subito dopo esce Delmastro. La sorte è cieca, non spietata.

Io credo che i magistrati continueranno a frequentare le correnti, a discutere e ad elaborare i temi di una giustizia migliore per i cittadini. Continueremo a dire che non tutti i diritti sono tutelati in modo uguale; che l’accesso alla giustizia non è affatto uguale per tutti; che esistono, nella giurisdizione repressiva, sacche di impunità, perchè la repressione è quasi esclusivamente indirizzata a fasce di devianza marginale o contro il dissenso politico.

Cercheremo di vivere in modo non burocratico il rapporto con la legge e di cogliere nel principio di uguaglianza sostanziale il fondamento del nostro mestiere: perché significa gettare un ponte verso la società, verso i soggetti più deboli. E’ per questo che dicono che facciamo politica, che non siamo imparziali, che vogliamo indebitamente entrare nello scontro politico. Ma qualunque cosa dicano, non possiamo abbandonare la trincea del primato della legge e soprattutto della Costituzione.

E’ vero, c’è un senso in cui la magistratura è politica. Ed è quello di essere indipendente, non falsamente neutrale ma indipendente nel senso voluto dalla Costituzione. La magistratura, cioè, è politica proprio perché è indipendente dagli altri poteri dello Stato. È la politicità che discende dall’art. 101 Cost., la norma per la quale i magistrati «sono soggetti soltanto alla legge». È una norma in cui l’accento cade sull’avverbio «soltanto», e dunque, prima ancora che la fedeltà alla legge, essa comanda la disobbedienza a ciò che legge non è. Disobbedienza al “palazzo”, disobbedienza al governo, ai potentati economici, disobbedienza alla interpretazione degli altri giudici e dunque libertà d’interpretazione. Quindi pluralismo, cioè presenza di diverse posizioni culturali e ideali all’interno della magistratura. D’altra parte, che cos’è il pluralismo delle idee se non il sale dell’indipendenza? Perciò l’indipendenza è capacità di scelta, volontà di resistenza, impegno sui valori costituzionali di fondo come la libertà e la dignità umana. Ma è soprattutto predisposizione a disobbedire a tutto ciò che non è in armonia con la Costituzione.

Per tutti i cittadini che hanno a cuore la democrazia e lo stato di diritto questo è il momento di resistere alla prepotenza del potere affidandosi alla Costituzione. E il momento in cui tutti insieme possiamo farci forza e disobbedire a tutto ciò che è contro la Costituzione. Pensateci, pensiamoci.

Beniamino Deidda

Ultimi post di Beniamino Deidda (vedi tutti)

- La libertà è come l’aria. Le riforme reazionarie del Governo Meloni. - 13 Aprile 2025